L’architecture constitue un des témoignages majeurs de l’activité humaine ; chaque civilisation, à son époque et dans son territoire, s’est exprimée avec cet art.

L’homme a d’abord construit de façon rudimentaire et empirique, puis la construction a évolué pour aboutir aujourd’hui à des techniques complexes. Ainsi, le mot " architecture " renvoie a deux domaines distincts. D’une part la construction, c’est-à-dire les modalités techniques selon lesquelles sont édifiés les bâtiments, et d’autre part l’art et la recherche de l’esthétique.

L’homme a d’abord construit de façon rudimentaire et empirique, puis la construction a évolué pour aboutir aujourd’hui à des techniques complexes. Ainsi, le mot " architecture " renvoie a deux domaines distincts. D’une part la construction, c’est-à-dire les modalités techniques selon lesquelles sont édifiés les bâtiments, et d’autre part l’art et la recherche de l’esthétique.

C’est le domaine de la construction qui sera le sujet de notre étude et nous essaierons de dégager les notions de base de la construction. Pour cela nous procéderons de la même façon que l’architecte au stade de la conception de son bâtiment. Il commence par une étude précise du terrain et par un calcul des charges théoriques de son bâtiment puis définit grâce à

ces renseignements les fondations, l’ossature et enfin les matériaux du bâtiment.

Afin de mieux comprendre les techniques de construction, notre étude sera

illustrée d’un exemple concret qui est l’Hôtel Industriel Berlier de l’architecte Dominique Perrault, un bâtiment situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Il se présente comme un cube de verre et accueille aussi bien des petites industries que des bureaux. Nous tenterons d’expliquer le choix de sa structure en appliquant les principes énoncés dans l’exposé.

PARTIE 1

Les études nécessaires à la conception du projet

1) La topographie

Préalablement à la construction de l’ouvrage, il faut procéder à un certain nombre d’interventions. Tout d’abord, la topographie va permettre de mieux connaître le terrain afin de définir son relief et les constructions à entreprendre.

La topographie est la technique de représentation sur un plan des formes du terrain, y compris les détails naturels et artificiels. Elle comporte deux disciplines : la topologie et la topométrie.

La topologie traite des formes générales de grande surface pouvant atteindre plusieurs kilomètres carrés. La topométrie quant à elle est employée pour faire des mesures portant sur des surfaces limitées. Les documents ainsi obtenus sont des plans à grande échelle. On distingue alors deux types de plans :

- La planimétrie permet de représenter sur un plan tous les accidents topographiques situés à la surface du sol, comme les cours d’eau, les lacs, les bois, etc.

- L’altimétrie permet de représenter le relief, celui-ci étant indiqué le plus souvent par des courbes de niveau.

Une fois cette étude réalisée, le lieu de l’implantation du bâtiment peut être choisi. On procède alors à une analyse approfondie du terrain.

2) La géotechnique

La géotechnique permet de définir les caractéristiques des roches et des sols afin de déterminer les fondations du bâtiment et la couche du terrain sur laquelle elles prennent appui.

On procède alors à des prélèvements d’échantillons du sol et à des essais. Cette science est appelée mécanique des sols. Elle permet de déterminer :

- les qualités des sols sous-jacents

- leurs caractéristiques mécaniques

- leur portance

- les tassements sous l’action des surcharges amenées par les constructions

On établit ainsi un dossier de faisabilité de la construction plus proche de la réalité, y compris pour les fondations. En effet, en fonction de la roche et de sa résistance, on peut connaître précisément le type de fondation à utiliser.

|

FICHE D’APPLICATION N°1 : GEOLOGIE DU TERRAIN

|

A partir d’une carte géologique du 13ème arrondissement de Paris, nous pouvons connaître la constitution du sol d’assise de l’Hôtel Industriel Berlier. A partir d’une carte géologique du 13ème arrondissement de Paris, nous pouvons connaître la constitution du sol d’assise de l’Hôtel Industriel Berlier.

Le bâtiment est entouré en rouge sur la carte ci-contre. Nous pouvons observer que le terrain où il se trouve est constitué en surface de remblais désigné par la lettre X. Ils sont constitués principalement de matériaux de démolition ou de déblais de carrières. Ils forment ici une couche de 5 mètres d’épaisseur.

Ensuite une ceinture coloriée en rouge témoigne de la nature de la couche sous-jacente constituée de marnes (e5d). Ce sont des roches argileuses ou calcaires qui forment ici une couche de 10 mètres d’épaisseur.

La connaissance de la nature du sol sera essentielle à la conception des fondations (partie 2).

|

Après cette première étude, il convient de déterminer les charges du bâtiment.

3) Descente de charges et reprise des efforts

Le calcul de descente de charges consiste à répertorier et à reprendre l’ensemble des charges à tous les niveaux de l’ouvrage pour les reporter au niveau du sol d’assise. On distingue alors plusieurs charges :

a) Les charges permanentes

Elles correspondent au poids propre des matériaux utilisés dans la réalisation du bâtiment, à savoir les éléments de structure, d’enveloppe et d’équipement. Ce poids est calculé sur la base des plans précis du projet. Le calcul du volume des matériaux mis en œuvre et la connaissance de leur masse volumique permettent de déterminer le poids propre des murs, des planchers, de la charpente, etc.

b) Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation correspondent aux charges qui résultent d’un usage normal du bâtiment. Elles comprennent le matériel, le mobilier, le stockage, la circulation des véhicules, les personnes, etc.

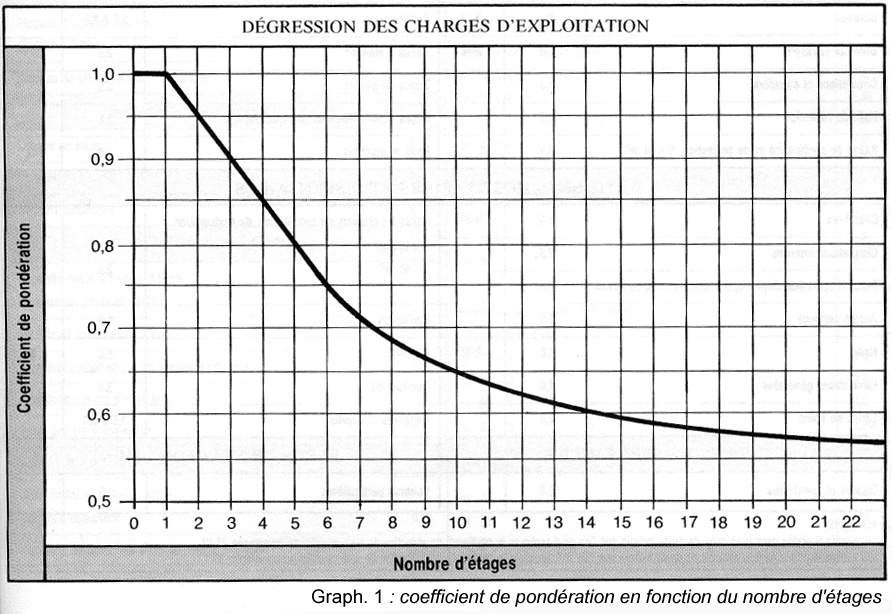

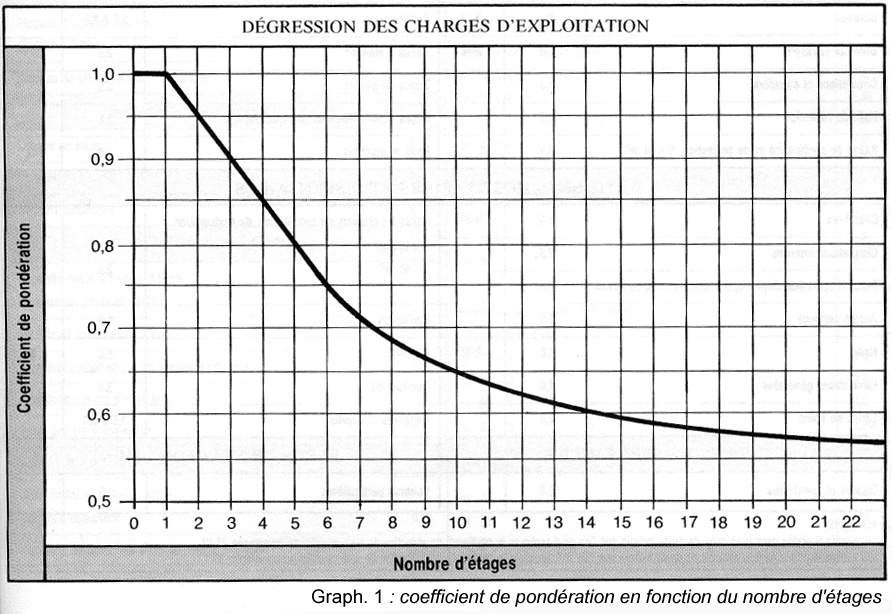

Lorsque les charges d’exploitation sont répétitives, elles peuvent faire l’objet d’une loi de dégressivité

verticale en fonction du nombre d’étages.

Soit Qt l’ensemble des charges d’exploitation d’un immeuble de n étages en kN / m2. Alors :

où p est le coefficient de pondération (qui dépend du nombre d’étages) et k le nombre d’étages.

|

FICHE D’APPLICATION N°2 : CALCUL DES CHARGES

|

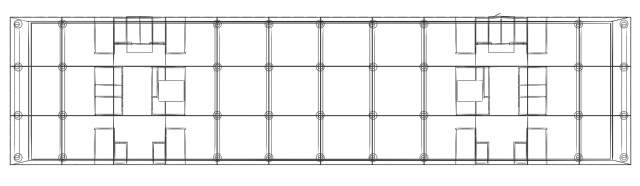

CALCUL DES CHARGES PERMANENTES

Afin de connaître le poids de l’Hôtel Industriel Berlier, il faut tout d’abord savoir qu’il est essentiellement composé de béton brut non armé et de verre. Nous pouvons ensuite calculer le volume de béton et de verre présent dans la construction par l’étude précise des plans. Enfin, par la masse volumique des deux éléments, nous pourrons connaître la masse de béton et de verre du bâtiment pour avoir une idée de son poids (calcul approximatif).

|

Elément |

Schéma et dimensions |

Nombre |

Matériau |

Volume |

Masse volumique |

Masse totale |

| Piliers |

R = 0,36m

H = 3,86m

|

396 |

Béton |

V =

H x p

R2

V = 1,572 m3

|

2200 kg/m3 |

M = 1,572 x 396 x 2200 = 1,369.106 kg |

|

Poutres |

L = 18,6m

l = 0,72m

H = 0,2m

|

99 |

Béton |

V = L x l x H

V = 2,678 m3

|

2200 kg/m3 |

M = 2,678 x 99 x 2200 = 5,832.105 kg |

|

Murs |

L = Variable

l = 0,2m

H = 3,86m

|

770 |

Béton |

V = L x l x H |

2200 kg/m3 |

M = 4,598.106 kg |

| Plateaux |

L = 21m

l = 87m

H = 0,23m

|

11 |

Béton |

V = L x l x H

V = 420,2 m3

|

2200 kg/m3 |

M = 420,2 x 11 x 2200 = 1,017.107 kg |

| Panneaux de verre |

L = 1,8m

l = 0,02m

H = 3,5m

|

590 |

Verre |

V = L x l x H

V = 0,126 m3

|

2500 kg/m3 |

M = 0,126 x 590 x 2500 = 1,858.105 kg |

Les charges permanentes s’élèvent donc à 1,69.107 kg, soit 16900 tonnes.

CALCUL DES CHARGES D’EXPLOITATION

L’Hôtel Industriel Berlier est conçu pour supporter à chaque étage 750 kg/m2, soit 7,5

kN/m2. L’immeuble compte 9 étages, le rez-de-chaussée et deux sous-sols. D’après la loi de dégressivité des charges :

Soit Qt l’ensemble des charges d’exploitation de l’immeuble en kN / m2. Alors :

où p est le coefficient de pondération (voir graph. 1) et k le nombre d’étages. où p est le coefficient de pondération (voir graph. 1) et k le nombre d’étages.

Ici k = 9 étages, p = 0,65, Q0 = 3 x 7,5 kN / m2

(charge par m2 du rez-de-chaussée et des deux sous-sols) et Qk = 7,5

kN/m2 (charge par m2 d’un étage) ; d’où : Ici k = 9 étages, p = 0,65, Q0 = 3 x 7,5 kN / m2

(charge par m2 du rez-de-chaussée et des deux sous-sols) et Qk = 7,5

kN/m2 (charge par m2 d’un étage) ; d’où :

Il s’exerce donc au sol une force de 66,375 kN/m2. La surface du sol d’assise étant de 1827 m2, les charges d’exploitation équivalent en tout à 66,375 x 1827 = 121267

kN, soit environ 12100 tonnes.

CONCLUSION

La masse totale du bâtiment s’élève donc approximativement à 16900 + 12100 = 29000 tonnes.

|

c) Les charges dues à la neige

La charge du bâtiment peut varier en fonction de certaines données climatiques, comme des précipitations abondantes ou une forte chute de neige. Cela dépend de la région, du site et de l’altitude.

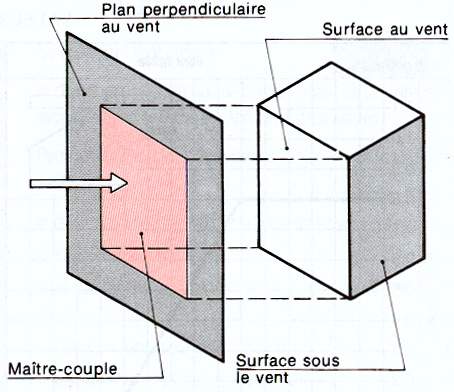

d) L’action du vent

Le vent influe également sur la charge du bâtiment. Avant de calculer l’action du vent sur une paroi, il convient de définir plusieurs termes :

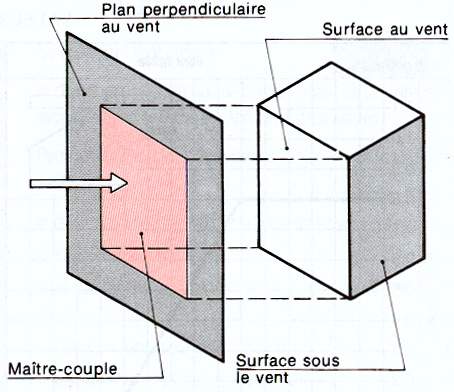

Surfaces au vent : Ce sont les surfaces éclairées par une source lumineuse dont le faisceau a pour direction celle du vent.

Surfaces sous le vent : Ce sont les surfaces qui dans ce cas sont dans l’ombre.

Maître-couple : C’est la projection de la construction sur un plan perpendiculaire à la direction du vent.

Pression ou dépression : La face du bâtiment est dite soumise à une pression lorsque le vent est dirigé contre elle. Elle est dans le cas contraire soumise à une dépression.

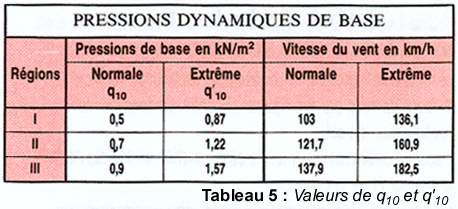

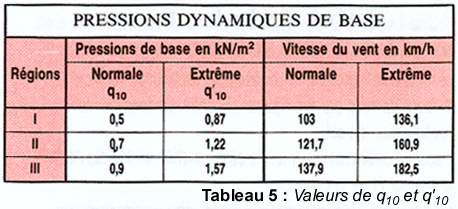

L’action du vent sur une paroi se calcule à partir de pressions dynamiques de base q10 et q’10 (voir tab.5) qui dépendent de la

région de construction (par exemple Paris est en zone II) auxquelles on affecte des coefficients correcteurs (ce calcul s’applique à une construction fermée ou ouverte).

Ainsi, soit q la pression exercée par le vent en kPa :

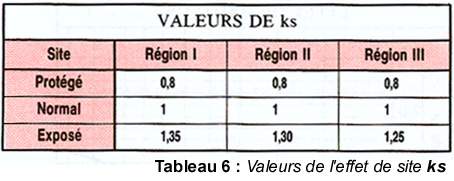

ks à

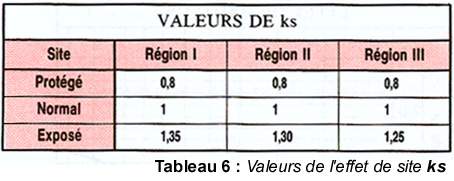

Effet de site (tab. 6) : Le facteur ks dépend de la nature du site. Si le site est bordé par exemple de collines, il est considéré comme protégé. Si le site

est sur une plaine ou un plateau de grande étendue, il est considéré comme normal. Enfin, si le site est à moins de 6 km du littoral, au sommet d’une falaise ou encore dans une vallée étroite où le vent s’engouffre, alors il est exposé.

ks à

Effet de site (tab. 6) : Le facteur ks dépend de la nature du site. Si le site est bordé par exemple de collines, il est considéré comme protégé. Si le site

est sur une plaine ou un plateau de grande étendue, il est considéré comme normal. Enfin, si le site est à moins de 6 km du littoral, au sommet d’une falaise ou encore dans une vallée étroite où le vent s’engouffre, alors il est exposé.

km à

Effet de masque : Il y a effet de masque lorsqu’une construction est masquée par d’autres constructions. Ce facteur est souvent considéré comme égal à 1, par prudence. En effet si un bâtiment proche diminue la force du vent sur le site, il faut éviter d’en tenir compte car ce dernier peut être détruit.

kh à

Effet de la hauteur au-dessus du sol

: Ce facteur dépend de la hauteur H du bâtiment. En effet plus le bâtiment est haut, plus l’action du vent se fait ressentir.

d

à

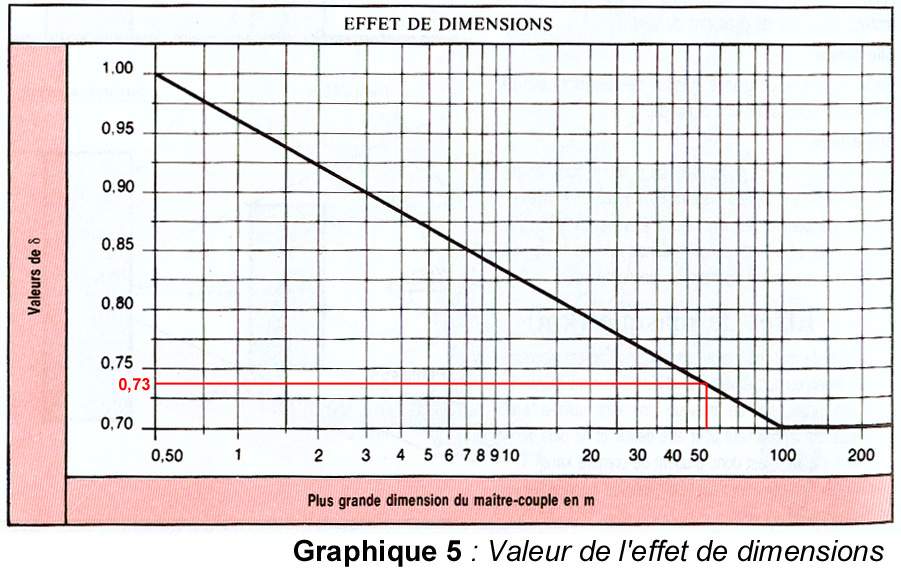

Effet de dimensions : La pression dynamique s’exerçant sur une paroi diminue lorsque sa surface augmente : on applique donc un coefficient réducteur d

tenant compte de la plus grande dimension du maître-couple, soit la longueur, soit la hauteur H.

La pression q exercée par le vent sur les parois du bâtiments peut entrainer des poussées différentes selon le bâtiment.

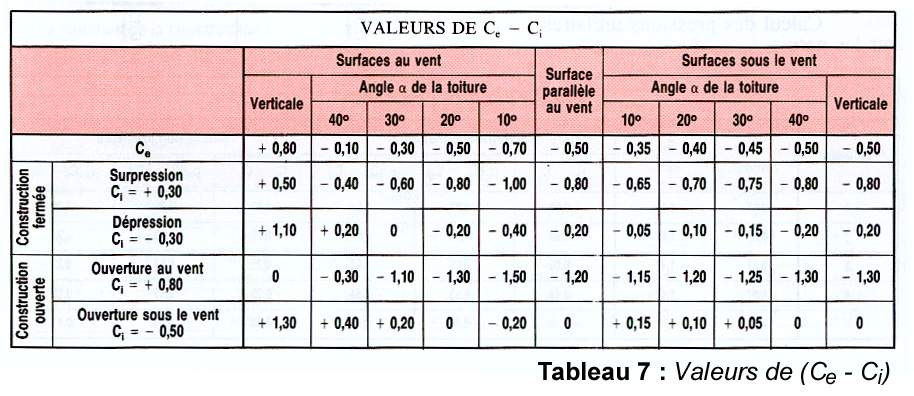

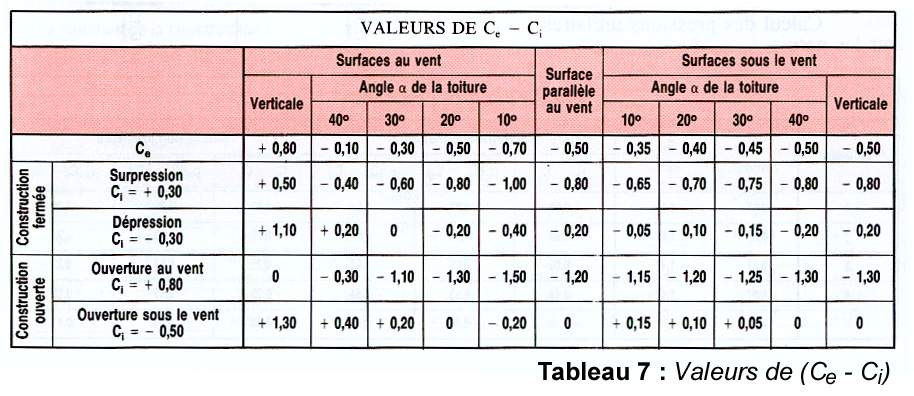

Les poussées exercées sur chaque paroi dépendent des conditions de pressions intérieures (Ci) et extérieures (Ce) du bâtiment.

Ainsi on définit deux coefficients de pression Ci et Ce qui dépendent de la géométrie du bâtiment (voir tableau 7).

- L’action résultante unitaire totale sur une paroi est donc :

en kPa

en kPa

- L’action résultante totale sur une paroi de surface S est donc :

en kN

en kN

|

FICHE D’APPLICATION N°3 : ACTION DU VENT

|

|

Nous allons calculer l’effet du vent sur la façade ouest de l’Hôtel industriel Berlier.

DEFINITION DES PARAMETRES

Région de construction : Paris (région II)

Site : normal sans effet de masque

Hauteur du bâtiment : 31 mètres

Plus grande dimension du maître-couple (D) : Soit L la longueur du bâtiment : L = 87 m

D = L sin  AN : D = 87 x sin 38 = 53,6 m

Type de construction : fermée

CALCUL DE LA PRESSION DYNAMIQUE q

Soit q la pression exercée par le vent en kPa :

|

Coefficients |

Pressions en kPa |

|

Normale (qn) |

Extreme (qe) |

|

q 10 |

0,70 |

1,22 |

|

Effet de site (ks) |

1 |

1 |

|

Effet de masque (km) |

1 |

1 |

|

Effet de dimensions (d

) |

0,73 |

0,73 |

|

Effet de hauteur (kh) |

1,35 |

1,35 |

|

qn = 0,70 x 1 x 1 x 0,73 x 1,35 = 0,689 kPa |

qe = 1,22 x 1 x 1 x 0,73 x 1,35 = 1,2 kPa |

CALCUL DE LA PRESSION RESULTANTE SUR LA PAROI

1) Calcul de la pression unitaire (pr) :

en kPa

en kPa

La valeur de (Ce – Ci) pour la façade verticale d’un bâtiment fermée, lorsque celle-ci est au vent, est (Ce – Ci) = 0,50.

pr (normale) = qn x 0,50 = 0,689 x 0,50 = 0,344 kPa

pr (extrème) = qe x 0,50 = 1,2 x 0,50 = 0,6 kPa

2) Calcul de la pression totale sur la paroi (P) :

en kN

en kN

S est la surface de la façade.

La façade est haute de 31 mètres et large de 87 mètres donc S = 87 x 31 = 2697 m2.

P(normale) = 2697 x 0,344 = 927 kN

P(extrème) = 2697 x 1,2 = 3236,4 kN

|

Reproduction

interdite sans autorisation.

-

L’homme a d’abord construit de façon rudimentaire et empirique, puis la construction a évolué pour aboutir aujourd’hui à des techniques complexes. Ainsi, le mot " architecture " renvoie a deux domaines distincts. D’une part la construction, c’est-à-dire les modalités techniques selon lesquelles sont édifiés les bâtiments, et d’autre part l’art et la recherche de l’esthétique.

L’homme a d’abord construit de façon rudimentaire et empirique, puis la construction a évolué pour aboutir aujourd’hui à des techniques complexes. Ainsi, le mot " architecture " renvoie a deux domaines distincts. D’une part la construction, c’est-à-dire les modalités techniques selon lesquelles sont édifiés les bâtiments, et d’autre part l’art et la recherche de l’esthétique.